植物性ナノ型乳酸菌SNKについて、より専門的な内容は「詳細はこちら」を参照ください

(外部サイトへ移動します)

植物性ナノ型乳酸菌SNKについて、より専門的な内容は「詳細はこちら」を参照ください

(外部サイトへ移動します)

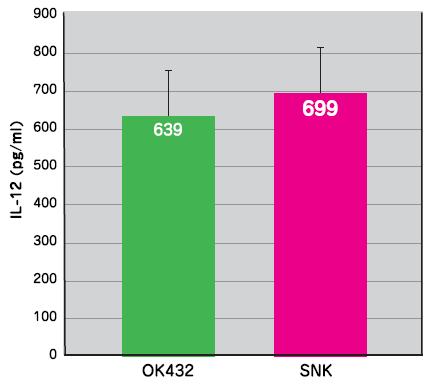

サイトカインの一種であり、Th1細胞への分化を誘導するとされるIL-12の産生誘導能について植物性ナノ型乳酸菌SNKとOK432(免疫療法剤)を比較したところ、同程度の活性を示しました。

<試験機関:NPO法人 日本サプリメント臨床研究会>

【測定方法】

・IL-12産生誘導活性の測定法

・使用BALB/cマウス:23週齢

・測定の際のサンプル濃度:菌体重量換算で10μg/mL

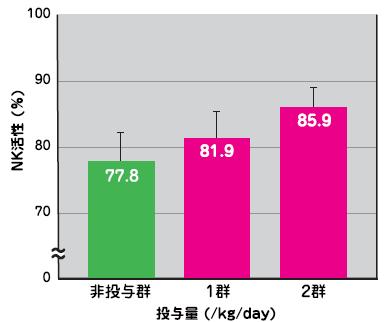

健常マウスに植物性ナノ型乳酸菌SNKを投与し、NK細胞活性をみたところ、濃度依存的にゆるやかなNK細胞の向上を示しました。

<試験機関:NPO法人 日本サプリメント臨床研究会>

【試験方法】

試験群は、非投与群、1群(SNK 1mg/kg B.W./day 投与群)、2群(SNK 5mg/kg B.W./day 投与群)とし、非投与群は5匹、1・2群は各10匹とした。

被検物質を7日間強制投与し、最終投与日の翌日に剖検を行い、脾臓を採取した。脾臓細胞のNK活性を測定し、非検物質投与の効果を評価した。

2021.2.5 ihmg.jpサイトでは削除

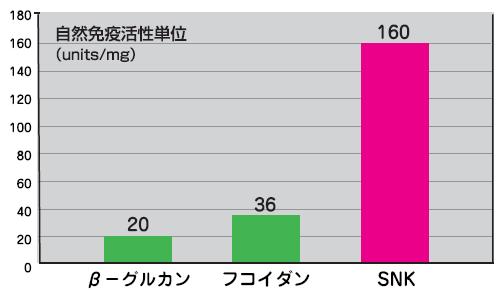

自然免疫は生まれつき持つ抗体によらず、NK細胞やマクロファージ、顆粒球などが生体内の異物(細菌・ウイルス・がん細胞など)を速やかに排除する防衛機構です。

カイコを用いて植物性ナノ型乳酸菌SNKの自然免疫活性化能を試験したところ、自然免疫を活性化する多糖類以上の高い活性を示しました。

(試験協力機関:株式会社ゲノム研究所)

出典:Drug Discov. Ther..6.88-93(2012)

植物性ナノ型乳酸菌SNKは、高い自然免疫活性化能を有することで、加齢や環境の変化に伴う様々な疾病の予防に有益だと考えられます。

【参考:免疫とカイコによる自然免疫活性試験について】

カイコは自然免疫のみを持ち、薬物の体内動態が哺乳動物とよく一致しています。東京大学大学院薬学系研究科では、自然免疫を活性化する物質をカイコに注射すると、カイコの筋肉がゆっくり縮むことを発見しました。

この「免疫細胞の活性度が高いほど、カイコの筋肉の収縮度合いが大きくなる」という働きを利用することで、自然免疫活性化作用の度合いを知ることが可能になります。

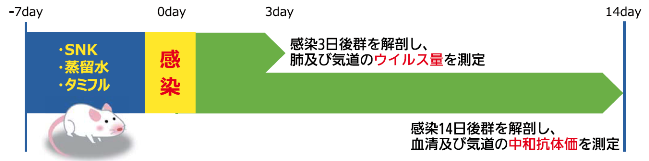

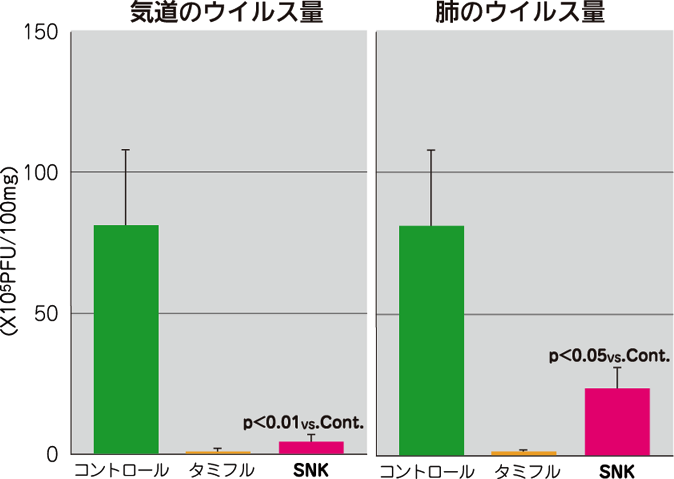

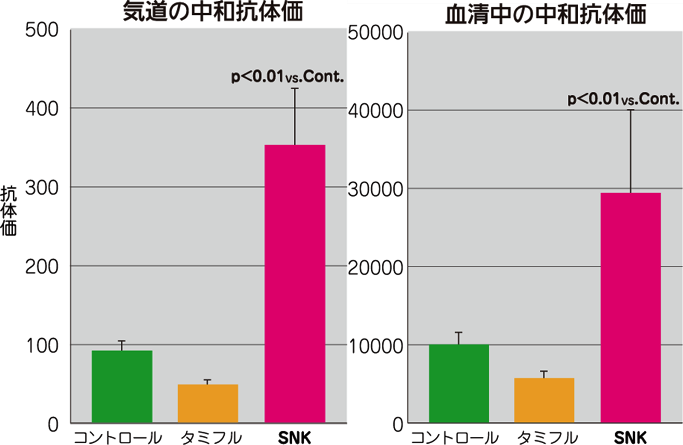

マウスを3群(コントロール群:蒸留水投与、SNK群:ナノ型乳酸菌SNK投与、タミフル群:タミフル投与)に分け、インフルエンザウイルスを感染させる7日前から経口投与しました。

その後、感染3日後に各群の半数を剖検し、気道洗浄液及び肺のウイルスを測定しました。さらに、感染14日後に残り半数のマウスを剖検し、気道洗浄液及び血清中の中和抗体価を測定しました。

感染3日後のウイルス量は、SNK群でコントロール群と比較し、インフルエンザウイルスを顕著に抑えることを確認しました。

感染14日後の中和抗体価は、SNK群でコントロール群、タミフル群よりも、高値を示しました。

ナノ型乳酸菌SNK®の摂取により、感染初期に重要な自然免疫を活性化させ、獲得免疫にも働きかけて中和抗体価を上げたことが推察されます。

薬剤のタミフルはウイルス量を顕著に抑えますが、中和抗体価を上げることはできません。ナノ型乳酸菌SNK®を摂取することで、中和抗体価を上げることができるため、感染のリスクも低減することが期待できます。

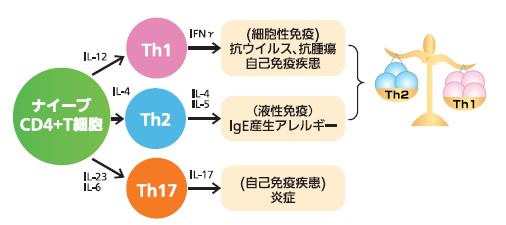

胸腺で生まれたヘルパーT細胞はナイーブT細胞として胸腺外に放出され、さらに外来抗原により活性化したCD4+T細胞が、Th1(細胞性免疫)、Th2(液性免疫)、Th17(自己免疫疾患の病態形成に関与)の役割を持つ細胞に分化し、免疫応答を誘導します。

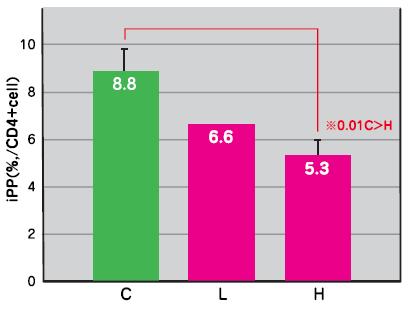

植物性ナノ型乳酸菌SNKの継続使用により、大腸炎のような腸トラブルが発症した状態での免疫系細胞の動態を検証したところ、SNKの用量依存的に自己免疫疾患に関連するTh17細胞の産生を抑制することが有意差をもって確認できました。また、Th17細胞はIL-6というサイトカインにより誘導されます。IL-6は関節リウマチなどとの関連性が指摘されますが、IL-6のmRNA発現量もSNKの用量依存的に抑制傾向がみられました。

(試験方法)

マウス30匹を10匹ずつの3群(C:無投与、L:SNK2mg/kg/日、H:SNK10mg/kg/日)に分けて15日間経口投与する。10日目から腸炎を誘発するデキストラン硫酸ナトリウムを投与し炎症状態にする。16日目に解剖し、各群のTh17細胞割合の解析及び転写因子の遺伝子発現を実施した。

植物性ナノ型乳酸菌SNKの用量依存的にデキストラン硫酸ナトリウム誘導大腸炎による腸管免疫組織のダメージが軽減されたことが確認できました。

これらの結果から、植物性ナノ型乳酸菌SNKの継続摂取により免疫細胞レベルで大腸炎疾患の炎症を抑え、粘膜組織のダメージも軽減させることが期待できます。

脳由来の神経栄養因子であるBDNFは、神経系の分化や発達とともに、認知・学習記憶に関与しています。脳海馬のBDNF減少が気分障害の発症にも関連しており、うつ状態ではBDNFレベルが低下します。

植物性ナノ型乳酸菌SNKの継続投与により、ストレス負荷したマウスの脳海馬のBDNFが上昇することが確認され、SNK摂取によるストレスやうつを改善する効果が期待されます。

<ストレスフリー状態での評価>

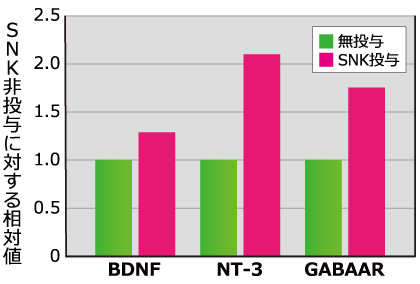

ストレスのない状態のマウスに植物性ナノ型乳酸菌SNKを継続投与し、脳海馬の遺伝子発現を評価したところ、海馬BDNFとNT-3およびGABA A受容体のmRNA発現レベルが上昇することを確認しました。

<試験方法>

SNK無投与(対照)とSNK投与群の2群に分けたマウスを飼育した。SNK給与開始後21日目と22日目に学習評価試験を実施した。23日目に剖検し、脳海馬の神経栄養因子およびGABA受容体のmRNA発現の解析を行った。

<ストレス負荷状態での評価>

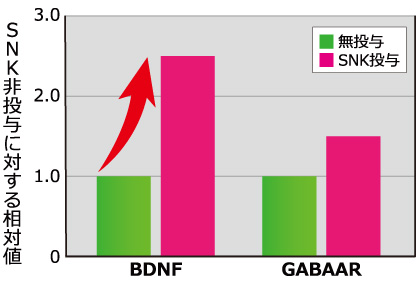

ストレス状態ではBDNFが減少しますが、SNKを投与したストレス負荷マウスの脳海馬の脳神経栄養因子BDNFのmRNA発現量は、無投与マウスに対し2.5倍高くなりました。さらに、GABA A受容体のmRNA発現レベルも高くなる傾向が見られました。

また、ストレス状態になると体重が減少しますが、SNK非投与マウスに比較して、SNK投与マウスでは体重の減少が抑制されました。これは、SNK投与によりストレスを軽減させることで、飲水量や食餌量が増加し、体重の減少を抑制したことが示唆されます。

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, Published online 15 Sep 2019.

最終製品に配合されている乳酸菌数の測定ができる機関を紹介しております。

※”ナノ型乳酸菌”は分散性が高い付加価値の高い乳酸菌体です。

したがって測定できる機関が限られています。

下記電話番号(株式会社IHM)にお電話いただければご紹介致します。

03-5435-8657 ※平日 10:00~17:00